Regine Nahrwold am 22. April 2017:

Ausstellung von Knud Balandis in der „VitaMine“

My inner racist (Ausschnitt)

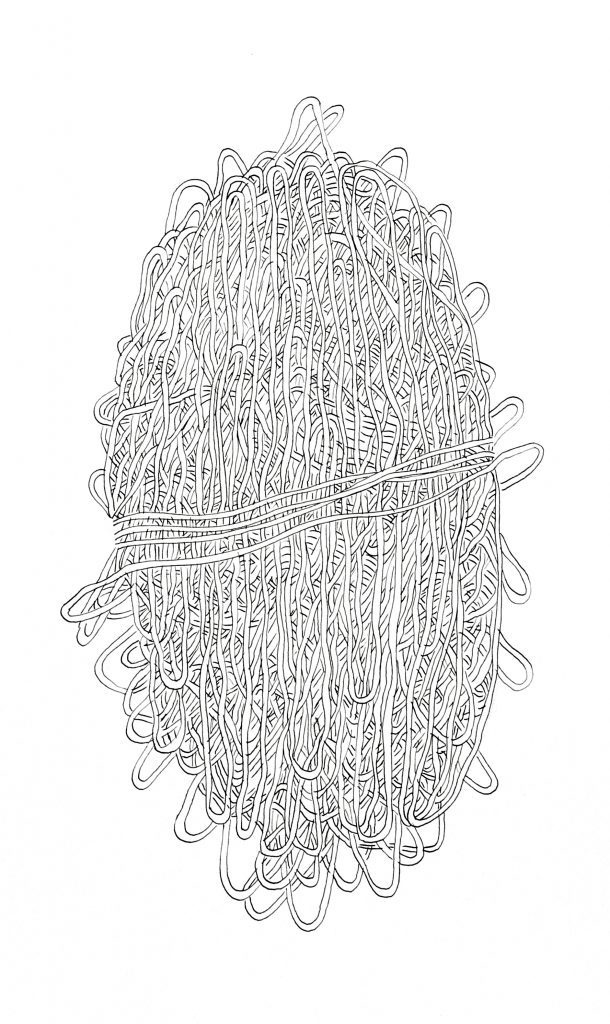

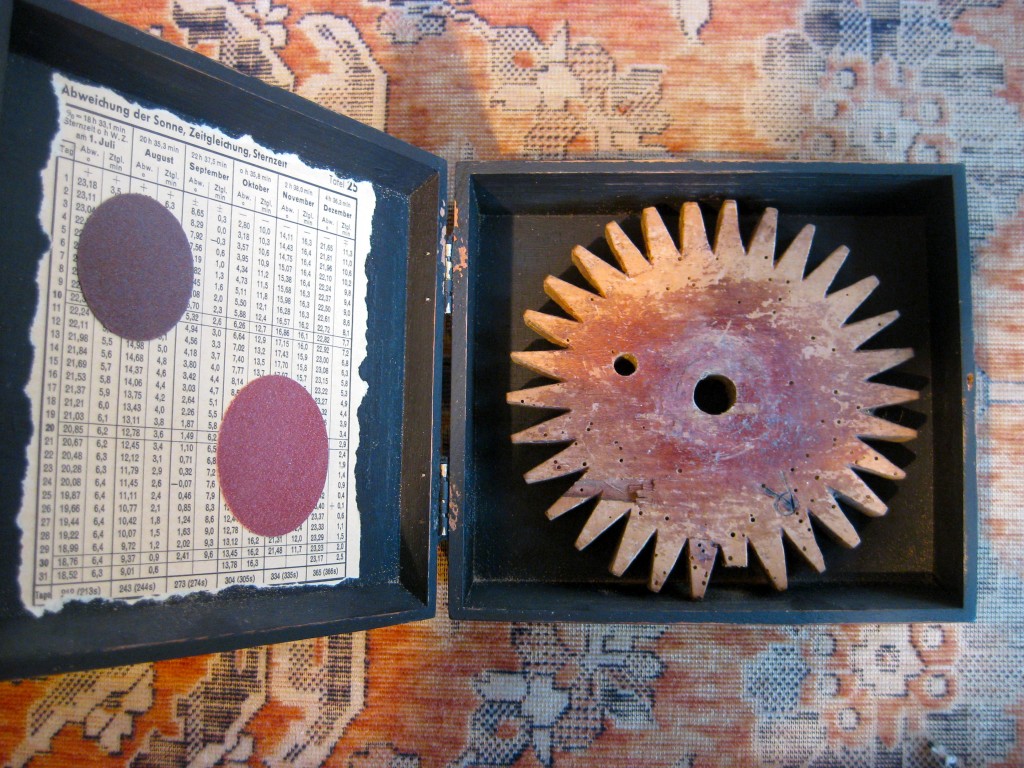

„Tick!“, „Tick!“, Tick!“ Bei jedem „Tick“ spießt Knud Balandis mit dem Zeigefinger eine seiner Radierungen auf, die in der Galerie „VitaMine“ an den Wänden hängen. Dann hat das Publikum Gelegenheit, Fragen zum Werk zu stellen. Fragt niemand, geht’s weiter zum nächsten. So führt der Künstler durch seine Ausstellung, die bis zum 14. Mai in der Karl Marx-Str. 6 zu sehen ist. „Kunst machen bedeutet für mich, poetische und berührende Momente festzuhalten, um vielleicht beim Betrachter ähnliche Empfindungen auszulösen“, sagt Balandis gleich zu Anfang. Fragen werden viele gestellt, zum Beispiel nach der Technik. Viele der Graphiken sind Kombinationen aus Hoch- und Tiefdruck von ein und derselben Radierplatte, in Schwarz und einer Farbe übereinander gedruckt. Andere Radierungen sind mit Zeichnung kombiniert. Manche schwarzweiße Blätter, die wie Linolschnitte wirken, stammen von einem in Gips geschnittenen Druckstock – „Das ist leichter, da verletzt man sich nicht so schnell wie bei Linol.“

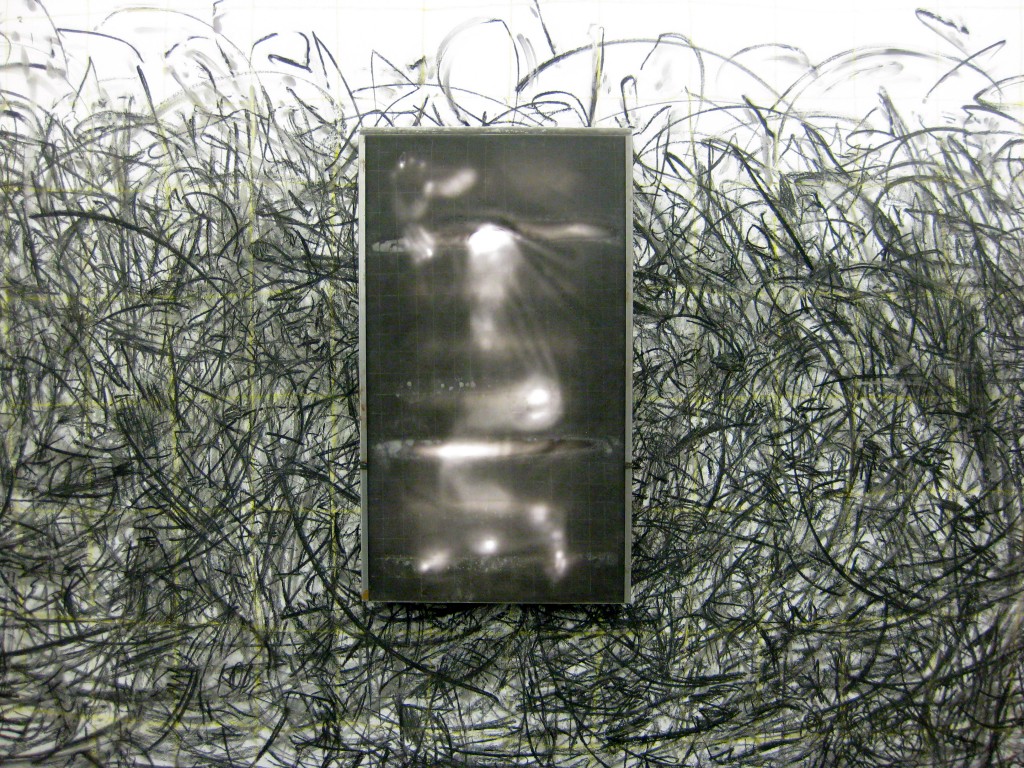

Jemand möchte wissen, was denn nun eigentlich dargestellt ist und was es zu bedeuten hat. Galerist Thorsten Stelzner lies erst einmal den Titel vor: „Wo der Nachtvogel seine traurigen Niedrigkeiten zwitschert, lasst mich in Verlorenheit leben“. Doch der Künstler stellt fest: „Jetzt willst Du eine Erklärung, noch bevor Du es Dir angesehen hast“, und verweigert diese zunächst einmal. Hinschauen muss man selbst und kann dann inmitten scheinbar chaotisch wirbelnder Linien und Schlieren auch gegenständliche Anklänge – Gesichter, Körper, Tiere – entdecken. Nur manchmal sind ganze Gestalten abgebildet wie ein Elefant, eine drallrosa, barbusige Dame auf dem Blatt „Oben ohne“ oder „Hänsel und Gretel angesichts erheblicher Probleme“.

Oben ohne

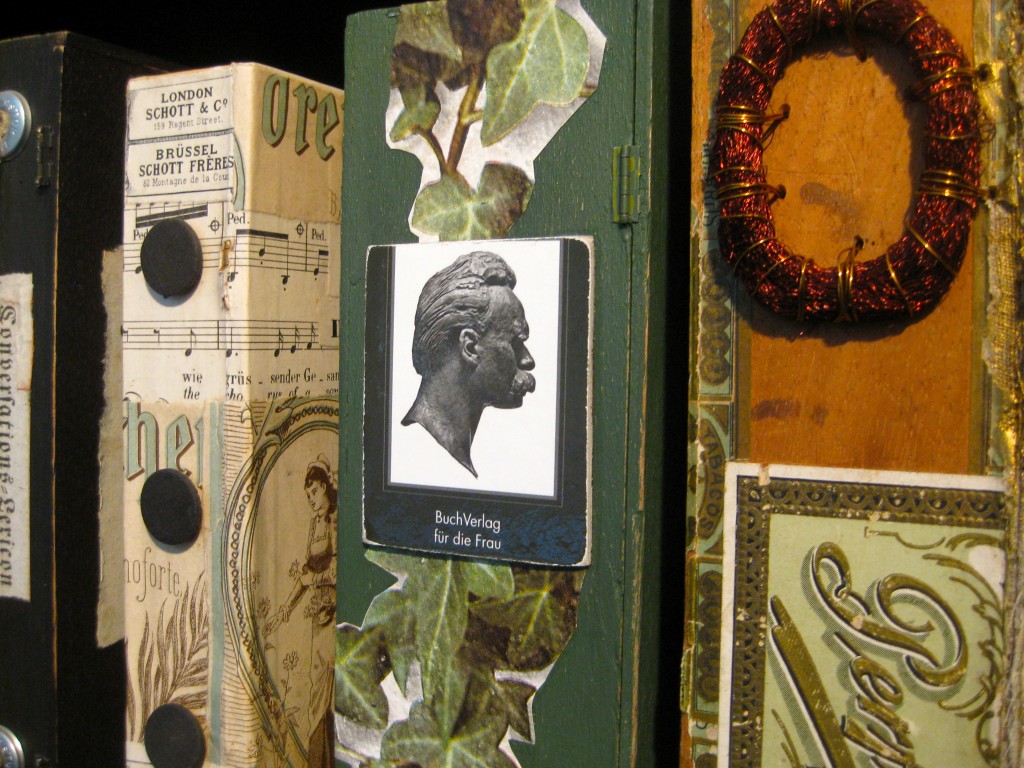

Gibt es bei der Hängung einen inneren Zusammenhang, so etwas wie eine Entwicklung? Der Titel der Ausstellung, „Das Gelbe vom Auge“, signalisiere bereits, dass es um Ungesundes gehe wie etwa Drogen, auch das Sterben und den Tod, der auch sei eben nicht nur so humorvoll, wie es auf den ersten Blick scheine. Die Kunsthistorikerin fragt, ob es eine Verbindung zu Dubuffet gebe, manches erinnere sie an ihn – oder seien ihm solche Vergleiche gar nicht recht? „Ach, es gibt Schlimmeres als mit der Art brut zusammengebracht zu werden“, lautet die Antwort, aber die Verbindung sei eher indirekt; mehr haben ihn Comics beeinflusst, von denen er eine umfangreiche Sammlung besitze, aber viele der Zeichner kennen natürlich Dubuffet und die Art brut sehr gut. Eine Arbeit – Balandis ist auch Musiker – ist von Strawinskys „Le sacre du printemps“ angeregt. Das große farbige Bild „My inner Racist“ sei der pure Jazz, so der Künstler. Eine Serie ist dem Heiligen Georg gewidmet. Auf jedem Blatt findet man den Ritter mit seinem Pferd, den Drachen, manchmal auch die Jungfrau, aber der Drache siegt immer…

Noch eine Frage: „Wie muss ich mir das vorstellen? Was kann ich denn jetzt als Aussage mit nach Hause nehmen?“ Antwort: „Du musst überhaupt nichts. Wichtig ist allein das sinnliche Erlebnis.“

Mit dieser Ausstellung feiert zugleich die „VitaMine“ ihr 2jähriges Jubiläum. Mit Torsten Stelzner und Knud Balandis haben sich zwei unkonventionelle, freie Geister gefunden. Auf die Frage „Könnt Ihr denn von der Kunst leben?“ würden wohl beide antworten: „Ich lebe nicht von der Kunst, sondern für die Kunst.“ (Bis 15. Mai, Vitamine, Karl Marx-Str. 6, Mo-Fr 10 – 13.30, Mo und Mi 17 – 19.30, Do 16 – 18.30, So 14 – 17 Uhr)

„Raus!“, und setzte sich ein Drogenkrönchen auf