10. Dezember 2018

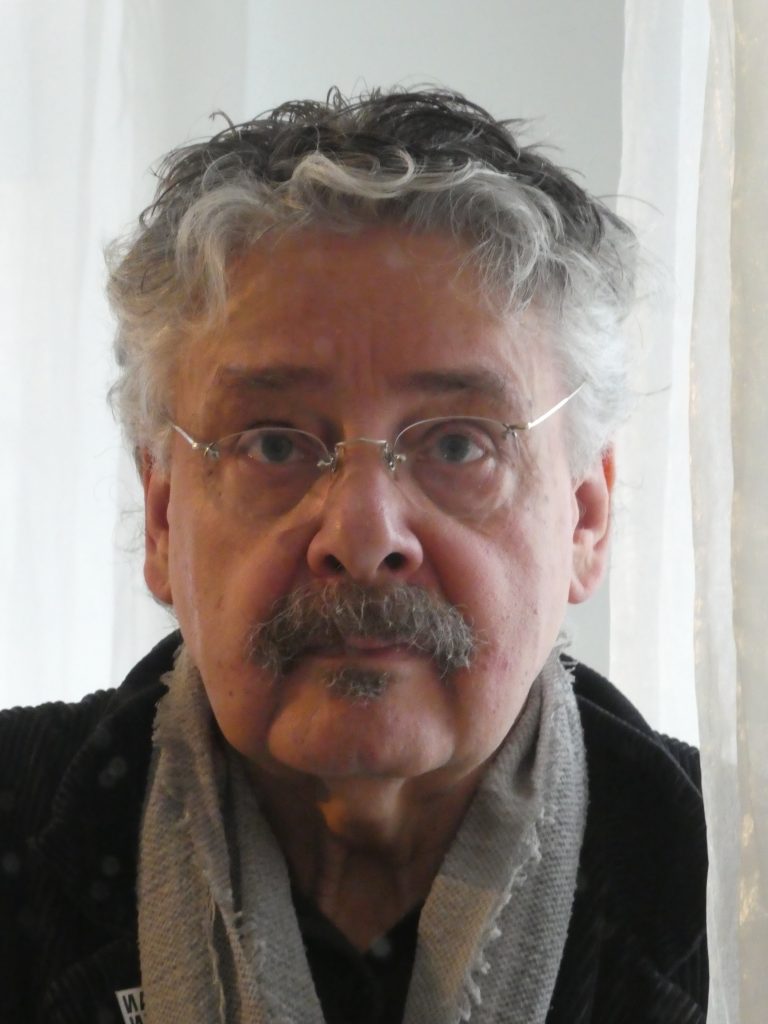

Film „Ritorno“ von Manfred Bannenberg im Kino Universum

Wenn wir Deutsche auf den 1. Weltkrieg blicken, dann schauen wir meistens auf die Westfront, die großen Schlachten in Frankreich und Flandern: nach Ypern, wo die Deutschen als erste Nation Giftgas einsetzten; auf die Schlacht von Verdun, die zehn Monate dauerte und zum Inbegriff sinnlosen Mordens wurde; und auf die Schlacht an der Somme, die mit über einer Million getöteter, verwundeter und vermisster Soldaten die verlustreichste Schlacht des Krieges war. Am 1. Weltkrieg waren jedoch 40 Nationen beteiligt. Zu den härtesten Kriegsschauplätzen gehörte der am Fluss Isonzo zwischen Österreich-Ungarn und Italien, in den Julischen Alpen. In nur zwei Jahren, 1915 bis 1917, fanden dort 12 Schlachten statt. Nach der letzten gelangten 3000 italienische Soldaten, überwiegend Offfiziere, als Kriegsgefangene ins Lager Celle. Der 2017 entstandene Film „Ritorno“ (Rückkehr) des Dokumentarfilmers Manfred Bannenberg über dieses vollkommen vergessene, erst jüngst wieder entdeckte Lager lief am Mittwoch Abend im Kino „Universum“. Celle gehörte zu den härtesten der deutschen und österreichischen Lagern. „Man hatte den Eindruck, in einen Friedhof einzutreten, wo die Toten zufällig aus den Gräbern herausgestürzt waren und taumelnd auf dem Weg herumliefen“ erinnert sich ein Gefangener. Ein anderer über die Deutschen: „Wenn man bedenkt, was für ein wunderbares Volk das sein könnte, mit vielen seiner Verdienste (…) Aber ihr infamer Charakter ruiniert ihnen diese, und ihre Präpotenz, ihre uferlose Überheblichkeit, dass sie mehr wert wären als andere, ihr Hunger nach Herrschaft, ihre Gewohnheit, die anderen als minderwertige Rasse zu betrachten.“ Da wähnt man sich bereits 20 Jahre später! Zur Härte des Lagers kam hinzu, dass die Gefangenen aus der Heimat keine Lebensmittelpaketen bekamen, da sie als Deserteure galten. (Manche wurden nach der Rückkehr in Italien erneut interniert.)