10. Dezember 2019

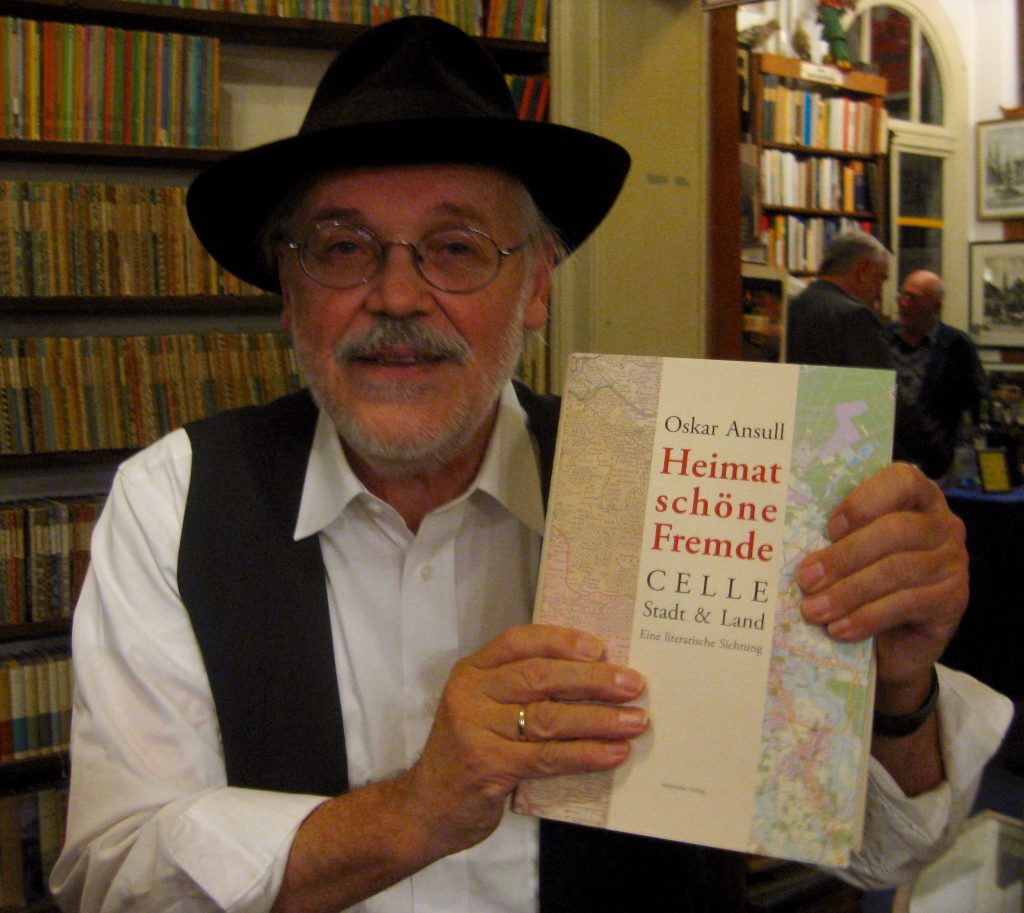

Lesung von Oskar Ansull bei „Buch & Kunst“

„Aber wie in einem kleinen Wasserglas eine ganze Welt wunderlicher Tierchen enthalten ist, die ebensosehr von der Allmacht Gottes zeugen wie die größten Bestien: so enthält der kleinste Musenalmanach zuweilen eine Unzahl Dichterlinge, die dem stillen Forscher ebenso interessant dünken wie die größten Elefanten der Literatur.“ Ein solcher Forscher, von dem Heinrich Heine in „Die romantische Schule“ schreibt, ist der Berliner Schriftsteller Oskar Ansull. Zum Musenalmanach sind ihm Land und Stadt Celle geworden, wo er geboren und aufgewachsen ist. Dieses hat er in achtjähriger Recherche- und Schreibarbeit einer „literarischen Sichtung“ unterzogen, deren Ergebnis nun unter dem Titel „Heimat schöne Fremde“ im Wehrhahn Verlag erschienen ist. Die 1000 Seiten sind eine unerschöpfliche Fundgrube für literarische Persönlichkeiten, die in Celle gelebt, es besucht, durchreist, erwähnt oder Kontakte dorthin gepflegt haben. Schon Hans Pleschinksi, Verfasser des Romans „Der Holzvulkan“ über Herzog Anton Ulrich und sein Schloss Salzdahlum, wollte als Kind meistens in London oder Celle wohnen und stellte fest: „Wer in Celle nichts sieht, sieht auch woanders nichts.“

Für seine Lesung im Antiquariat „Buch und Kunst“ am Dienstag Abend hatte Ansull aus seinem Opus Magnum Autoren aus der „Gemengelage der Hin- und Herzöge“ von Braunschweig-Lüneburg ausgewählt. Er begann… weiter…