28. April 2022

Ausstellung „Fremde Ebenen“ von Hartmut Neumann im Museum für Photographie Braunschweig

Ruhige Sittiche, 2007

Fremde Ebenen, unklare Zustände, unruhige Nachtzonen, gefährliche Pflanzen wie Alublätter und Antennenkräuter – dies alles wartet darauf, die Besucher des Museums für Photographie zu erstaunen, zu verzaubern, zu irritieren und zu verwirren. Der Maler, Bildhauer und Fotograf Hartmut Neumann (geb. 1954) ist seit 1992 Professor an der HBK Braunschweig und wird im Sommer 2022 emeritiert. Letzteres war dem Museum ein willkommener Anlass, seinen Fotoarbeiten eine Ausstellung zu widmen.

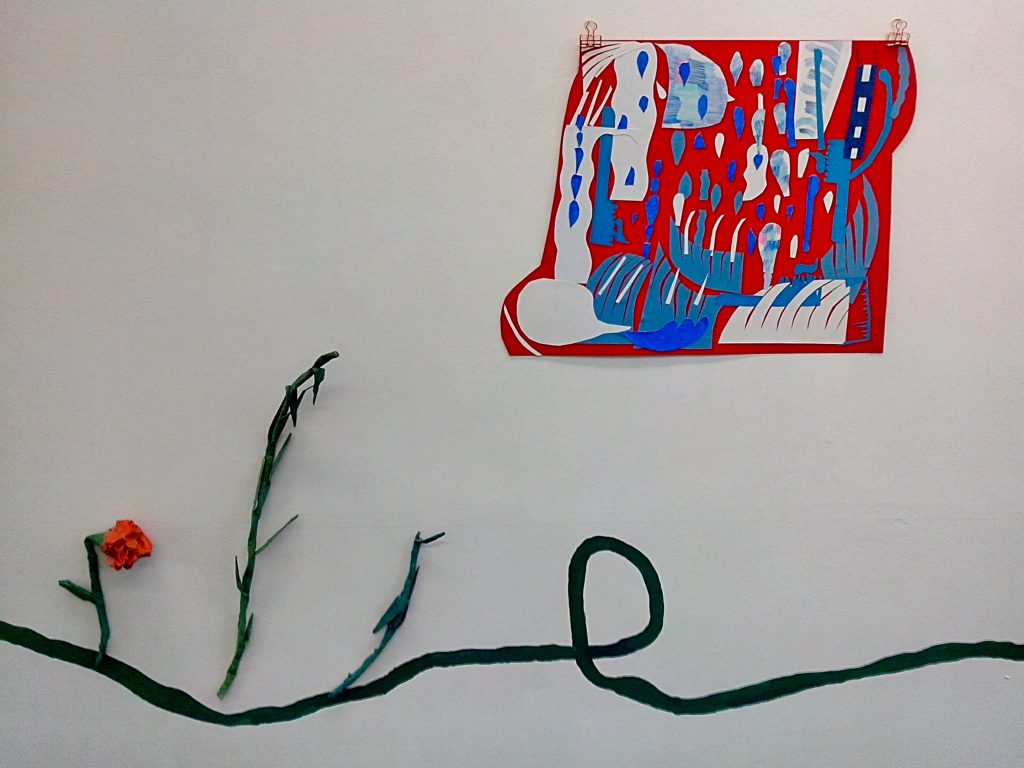

Die neue falsche Welt der Affen – Unklare Zustände (Schattenwurf)“ von 2020/21

Malerei, Skulptur, Zeichnung und Fotografie durchdringen einander in Neumanns komplexen Arbeiten. Ebenso ist er dafür bekannt, dass er seit langem das Verhältnis von Natur und Kunst betrachtet und inszeniert. Schon als Kind begeisterte Neumann sich für Tiere, Pflanzen und Früchte, angeregt durch Abbildungen in Schulbüchern, durch Dioramen in Naturkunde-Museen und durch seinen Vater, der Vögel hielt und Wellensittiche züchtete; er selbst besitzt eine große Sammlung von Tierpräparaten. Die von ihm zumeist als Skulpturen und Installationen geschaffenen, und dann fotografierten Welten aus Alltagsgegenständen, Naturdingen und ausgestopften Tieren sind vom Geist der Kunst- und Wunderkammern der Renaissance und des Barock, von der ihnen eigentümlichen Verbindung von Naturalien und Artefakten inspiriert. Dort vollendete mit dem Nautiluspokal, dem geschnitzten Straußenei, der in raffinierter Goldschmiedearbeit gefassten Perle die Kunst, was die Natur begann. So harmonisch geht es jedoch in Neumanns Arbeiten nicht zu: Zwar wirkt die Natur hier oft künstlich, die Kunst natürlich, doch bilden beide meistens einen dialektischen Gegensatz. In der Serie „Die neue falsche Welt der Affen – Unklare Zustände (Schattenwurf)“ von 2020/21 etwa hat der Künstler mit von Gips überformten Zweigen eine bizarre, seltsam kalte und tote Landschaft aus organischen Formen geschaffen. Die ausgestopften Äffchen darin wirken ausgesetzt und verloren, sie erinnern an all das, was die Menschen dieser besonderen Spezies und den Tieren überhaupt angetan haben. Zugleich tauchen in der Landschafts-Skulptur figürliche Anklänge auf, die auf die Verwandtschaft zwischen Affe und Mensch zu verweisen scheinen. Und schließlich ist das Ganze sehr effektvoll beleuchtet und aufgenommen, so dass im Schattenwurf Artifizielles und Natürliches miteinander zu ähnlichen Formen verschmelzen.